El cantar de Hildebrando: destino, sangre y silencio

El Cantar de Hildebrando (Das Hildebrandslied) es una de las joyas más antiguas y enigmáticas de la literatura germánica. Escrito en alemán antiguo y conservado de forma fragmentaria, este poema heroico nos sitúa ante uno de los conflictos más universales de la épica: el enfrentamiento trágico entre padre e hijo, marcado por el destino, el honor y la imposibilidad de escapar al deber guerrero.

El poema comienza de manera sobria y solemne. Dos guerreros, cada uno al frente de su propio ejército, se encuentran en el campo de batalla antes del combate. Siguiendo la costumbre heroica, el mayor de ellos, Hildebrando, pregunta al joven adversario por su nombre y su linaje. No se trata de una mera formalidad: en el mundo heroico, conocer la genealogía del enemigo es reconocer su lugar en el orden del mundo.

El joven se presenta como Hadubrando. Afirma no haber conocido a su padre, salvo por el nombre: Hildebrando, un guerrero que años atrás huyó para ponerse al servicio del rey Teodorico (Dietrich), escapando de la ira de Odoacro (Otacher). En su huida dejó atrás a su esposa y a su hijo, al que nunca llegó a ver crecer.

Es entonces cuando el drama se revela. Hildebrando comprende que el joven guerrero que tiene ante sí es su propio hijo. A partir de ese momento, el poema adquiere una intensidad trágica extraordinaria. El padre intenta evitar el combate: ofrece regalos, recuerda el pasado, intenta apelar a la razón y a la sangre compartida. Pero Hadubrando, criado sin padre y educado en la desconfianza, interpreta las palabras del anciano como un engaño destinado a debilitarlo antes del duelo.

El conflicto ya no tiene salida. Para Hildebrando solo quedan dos opciones igualmente terribles: matar a su hijo o morir a manos de él. El código heroico no permite la retirada ni la renuncia al combate. El honor exige luchar, incluso cuando la lucha destruye lo más sagrado.

Y ahí termina el poema.

El Cantar de Hildebrando se interrumpe justo antes del desenlace. No sabemos si el padre mata al hijo, si el hijo mata al padre o si ocurre algo distinto. Este silencio final ha alimentado durante siglos la reflexión de filólogos, historiadores y lectores. La ausencia de un cierre convierte el poema en algo aún más poderoso: el destino queda suspendido, como si el propio texto se negara a pronunciar la sentencia definitiva.

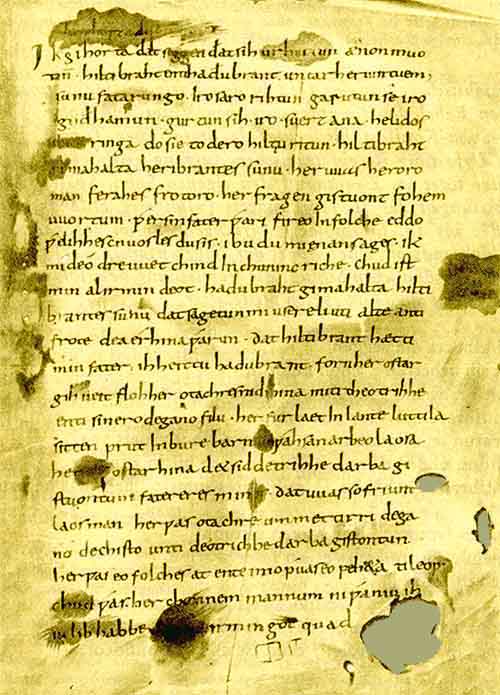

La historia del manuscrito es casi tan dramática como el propio poema. El texto se conserva en dos hojas de pergamino del siglo IX. Al final de la Segunda Guerra Mundial, un oficial estadounidense se llevó el manuscrito a su país, donde entró en el circuito de libros raros. En 1955 fue localizado en California y devuelto a Alemania, pero con una pérdida irreparable: la primera hoja había sido cortada y vendida por separado.

La historia del manuscrito es casi tan dramática como el propio poema. El texto se conserva en dos hojas de pergamino del siglo IX. Al final de la Segunda Guerra Mundial, un oficial estadounidense se llevó el manuscrito a su país, donde entró en el circuito de libros raros. En 1955 fue localizado en California y devuelto a Alemania, pero con una pérdida irreparable: la primera hoja había sido cortada y vendida por separado.

No fue hasta 1972 cuando esa hoja apareció en Filadelfia, permitiendo finalmente recomponer el texto completo tal como hoy lo conocemos. Actualmente, el manuscrito se conserva en la Biblioteca Murhardsche de Kassel, como testimonio frágil pero imprescindible de los orígenes de la épica germánica.

El Cantar de Hildebrando viene a ser una ventana abierta por la que observar una mentalidad en la que el honor, la lealtad y la sangre podían entrar en conflicto irreconciliable. En su brevedad y en su final inconcluso, sigue planteando una pregunta que atraviesa los siglos: ¿qué ocurre cuando el deber exige destruir aquello que más amamos?

| ¿Llegarían a luchar padre e hijo? |

La huella del Cantar de Hildebrando no se limita al ámbito académico o filológico. En tiempos recientes, el poema ha encontrado una nueva voz en la música, especialmente en la escena del metal de inspiración pagana y medieval. El grupo alemán Menhir dedicó una canción al Hildebrandslied, recuperando el tono grave, fatalista y épico del texto original. En ella, la tragedia del padre y el hijo enfrentados vuelve a resonar como un canto ancestral, donde el honor guerrero se impone incluso a los lazos de sangre. Esta reinterpretación musical demuestra hasta qué punto el poema sigue vivo y es capaz de conmover al oyente moderno con la misma fuerza oscura con la que lo hizo hace más de mil años.

Spotify